こんにちは!田才諒哉(@ryoryoryoooooya)です。

今年もファンドレイジング日本2018に参加してきました。

また、2016,2017年に引き続き今年もセッションをもたせていただき、「クラウドファンディング最前線」というテーマで、READYFOR株式会社CEOの米良はるかさんと一緒にお話させていただきました。

熱も冷めやらぬままに、セッションで話した内容を当日使用したスライドを掲載しながらまとめようと思います!

このブログでは、僕がファンドレイジングの担当をした2つのプロジェクトの成功ポイントについて書いていきます。

事例1:広島県廃校リノベーションプロジェクト

【プロジェクト概要】

広島県の湯崎知事を実行者に、広島県職員の方々が中心となって取り組んだReadyfor初の「ふるさと納税」型のクラウドファンディングプロジェクト。広島県にある3つの廃校を、建築家・隈研吾氏のもとリノベーションし、地域活性の拠点となることを目指しました。

ポイント1:リターン設計

クラウドファンディング成功の鍵となる一つは「リターン」です。

このプロジェクトでは、支援をすると「あなたの名前入りの下駄箱」が用意される仕掛けをつくりました。

下駄箱ってなつかしくないですか?

いろんな思い出がつまった場所が下駄箱だと思います。そんな下駄箱に自分の名前が入ることで、プロジェクトへの参加感が増すだけでなく、インターネット上で支援をして終わりではなく、実際にリノベーションした後の学校にも来てもらえるキッカケをつくることができます。

また、支援者を「さとやまピープル」と呼ぶことで、SNS上でもキャッチーなアイコンを示しながら「あなたも、さとやまピープルになりませんか?」という呼びかけを広げていきました。

ポイント2:お得感を出す

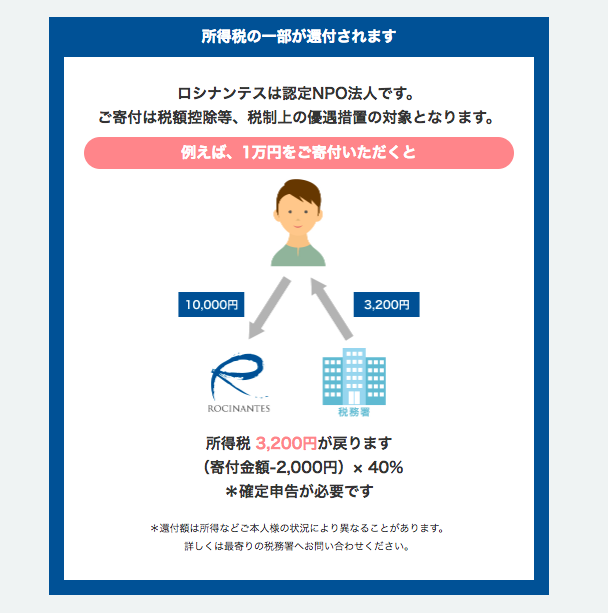

このプロジェクトは「ふるさと納税」のプロジェクトだったので、支援をするとお得であるということはプロジェクトページの冒頭で訴えました。

最近仕事でお手伝いさせていただいたファンドレイジングキャンペーンでも、イラストも使用しながら、具体的な数字まで出しています。

ポイント3:インフルエンサーの巻き込み

プロジェクトを拡散するには、インフルエンサーと呼ばれる業界で発信力を持つ方の力を借りることが効果的です。

ただ「シェアしてください」とお願いするのではなく、できれば応援動画や応援メッセージをもらって、その方々にもどんどんプロジェクトに出演していただくようにするとさらに効果的になります。

そしてインフルエンサーの方が1人、2人…と参加していくと、自然にその輪がどんどん広がっていきます。

事例2:富山県三郎丸蒸留所改修プロジェクト

【プロジェクト概要】

北陸唯一のウイスキー蒸留所である富山県の三郎丸蒸留所を改修するプロジェクト。ただ改修するだけではなく、全国の方々にウイスキーのことをより深く知っていただくため、そして地域の活性化のために、北陸で初めての「見学ができるウイスキー蒸留所」として蘇らせました。

ポイント1:地元コミュニティの力を活かす

地方で活動をされる方々からファンドレイジングの相談を受けるとき、「われわれは地方なので、なかなかお金が集まらなくてねえ・・・」なんて言われることがたくさんあるのですが、僕は地方からファンドレイジングをすることはアドバンテージだと思っています。

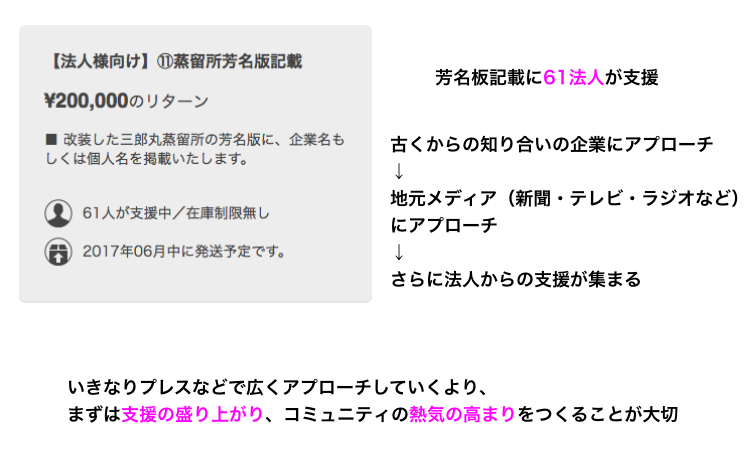

クラウドファンディングのように集まっている金額や支援者数を誰でもリアルタイムで見ることができるオープンファンドレイジングですと、スタート直後にどれだけ「支援の盛り上がり」や「熱気の高まり」をつくれるかが大事になってきます。

その最初の盛り上がりをつくるのは、多くの場合、その活動を長く、もともと応援してくださっている方々ですし、熱いメッセージを添えて熱気の高まりをつくってくださるのも、その方々。そして、地域に根付いているプロジェクトほどそうした状態はつくりやすいです。

ポイント2:ターゲットを絞る

どうしても、できるだけ多くの人にプロジェクトを見てもらい、そしてできるだけ多くの人から支援を集めたいとなりがちで、このメッセージは誰に向けて書いてるの?と思う発信の仕方になってしまうことがあります。

しかし、そんなときほどファンドレイジングが上手くいかないケースが多いです。

ペルソナマーケティングのように、このプロジェクトは誰が一番に応援してくれるのか?

そこをまずはとことん考え尽くしましょう(欲張らずに…!)。

ポイント1とつながりますが、まずコミュニティの熱気を高められれば、自然に次の支援者が参加してくださるようになります。

お店に例えるとわかりやすいですが、盛り上がっていないお店には人は集まってきません。最初のお客さんを大切にしましょう。

ポイント3:新しいチャネルづくりは入念な準備を

プロジェクトをスタートするにあたって、オンラインでの発信のチャネルがもともとなかったので、クラウドファンディングを開始する前に「Facebookグループ」を立ち上げました。

このグループでは、クラウドファンディングのページで伝えきれなかったことや裏情報をこまめに更新し、来たるべきタイミングで(←ここが重要)支援のお願いもしていきました。

支援のお願いをどのタイミングでするかは非常に重要で、毎日のように支援のお願いをしている人もたまに見かけますが、お願いをする側も疲れてしまうし、される側も「またか・・・」と思う部分があると思います。

支援のお願いの投稿をした次の投稿は、何気ない日常の投稿をするなど、緩急のある発信・余白をつくる発信をすることも大切です。

いかがでしたか?

本当は米良さんとも対談をしたり、もっともっと濃いセッションだったのですが、結構表に書けないような裏話をしすぎていたので(笑)、簡単なまとめになってしまいましたが、少しでも参考になれば幸いです。

なにか質問や気になることなどあれば遠慮なくご連絡ください!

連絡先:ryoryoryoooooya[a]gmail.com([a]は@に変更してください)

「クラウドファンディング最前線!」のセッション終わりました。お越しいただいた皆さんありがとうございました!

— 田才諒哉@イギリス留学中🇬🇧 (@ryoryoryoooooya) 2018年3月17日

急遽米良さんと対談することにしたのですが、個人的にすごく楽しかったです笑

あとは他の方々のセッションを聴いて楽しみます〜懇親会も参加します!#FRJ2018 pic.twitter.com/RI1j6E2cwu

セッションにお越しいただいた皆さん、ありがとうございました!

また、個人的には世界的ファンドレイザーのAlan Hutsonさんの行動経済学のセッションが一番面白かったです。(Daryl Upsallさんのセッションも聴きたかったのですが、自分のセッションと被っていて聴けませんでした)

目標としていた認定ファンドレイザーの資格も取得できたので、次は日本だけでなく、世界で活躍できるファンドレイザーとなれるように頑張っていきたいと思います。

それでは!チャオ!